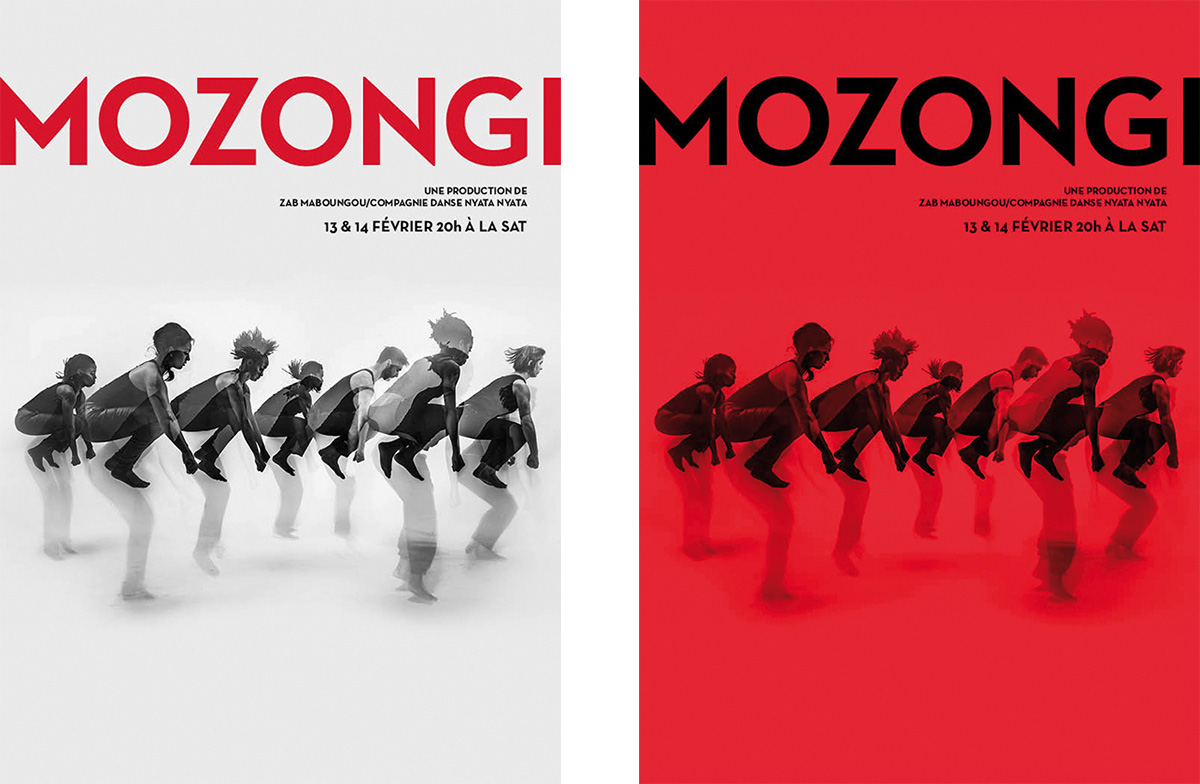

Zab Maboungou

Comment introduire ce qui tient d’un imprévu se renouvelant sans cesse, élucidant chaque fois ces moments de ma vie occupés à danser ?

Et quand donc sont apparues les danses imaginées ? De quel monde provenaient-elles en réalité ?

Sans doute me trouvais-je déjà dans ce monde, éperdue et saisie à la fois au milieu de tous ces corps dansants.

Mozongi, je crois, est né de cet engouement qui n’avait de cesse de prendre forme… et dont j’avais perçu distinctement, déjà, la mise en espace. Les œuvres en solo qui précédaient avaient en un sens contribué à la mise à la terre de ce qui allait constituer pour moi tout un propos dérivant d’une appréhension du temps, de la vie et de la mort et qui se trouvait, en quelque sorte, mis à l’épreuve dans Mozongi. Et, de fait, comment s’en échapper pour peu que l’on veuille y inscrire quelques-unes de ces trajectoires pressenties que peut révéler un art chorégraphique ? Je sus très vite que je trouverai là le matériau sans fond de mes pérégrinations, aussi diverses fussent-elles.

Tout acte dansé m’apparut très tôt comme pouvant être la manifestation la plus évidente de notre aptitude à engendrer l’espace au sein duquel nous nous mouvons. De ce point de vue certes, corps, espace, temps et mouvements sont inextricablement liés, mais surtout, ils engagent le corps au cœur d’une dynamique des échanges entre le monde et nous dans le monde. Ainsi, les rythmes, vecteurs de ces esthétiques et expertises largement et longuement pratiquées que nous appelons rythmicultures, sont témoins et acteurs privilégiés de l’épopée humaine.

Mozongi m’est toujours apparu nécessaire. Comme un passage obligé. Une œuvre qui devait exister. C’est donc dire ce que peut être un travail chorégraphique : le tracé d’un temps humain.

J’aborde mon travail de chorégraphe comme une « poétique magistrale » (au sens d’exposé « magistral ») : le mouvement y est conçu et pratiqué comme une manière d’habiter le monde, susceptible non pas de le transformer, comme on aime à le dire quelque peu aisément, mais plutôt comme une habilité à en capter les gammes et les tons, afin d’en emprunter les passages et les souffles nouveaux. Corps et pensée s’actualisent alors même qu’ils s’accordent aux mouvements du monde. La contrepartie, au cours de ce processus, est une infinie modestie dans la perception des actions envisageables d’un point de vue humain, mais aussi la force et l’engagement qui en résultent pour le corps, qui est alors conscience incarnée.

Il faut comprendre dès lors que, dans un espace qui n’est jamais acquis, où présence et performance vont de pair, vouloir en archiver ce qui, dans le meilleur des mondes possibles, n’en serait que la trace improbable, constitue un défi à la mémoire non encore advenue.

Mais n’est-ce pas là le sens d’une archive ? Une sorte de préparation, de propédeutique à ce qui, paradoxalement, s’annonce inéluctable, comme cet imprévu dont je parlais plus haut.

L’archive, pourtant, ne mise pas sur un pari. Elle s’appréhende d’emblée comme une inscription dans le temps. Si l’on conçoit, bien entendu, le temps lui-même non pas comme ce grand dévoreur, mais comme notre unique référence au continuum.

Mozongi est une œuvre exemplaire de ce point de vue : le temps y est à la fois son propre faiseur et propos, une archive vivante, où corps et tambours y déploient plus que leur temps de vie.

Gabriella Parson, Jennifer Morse, Mithra Rabel, Mafa Makhubalo, George Stamos, Karla Étienne, Raphaëlle Perreault. Photo : Pierre Manning. Graphisme : Shootstudio (Pierre Manning, Audrée Desnoyers), 2014