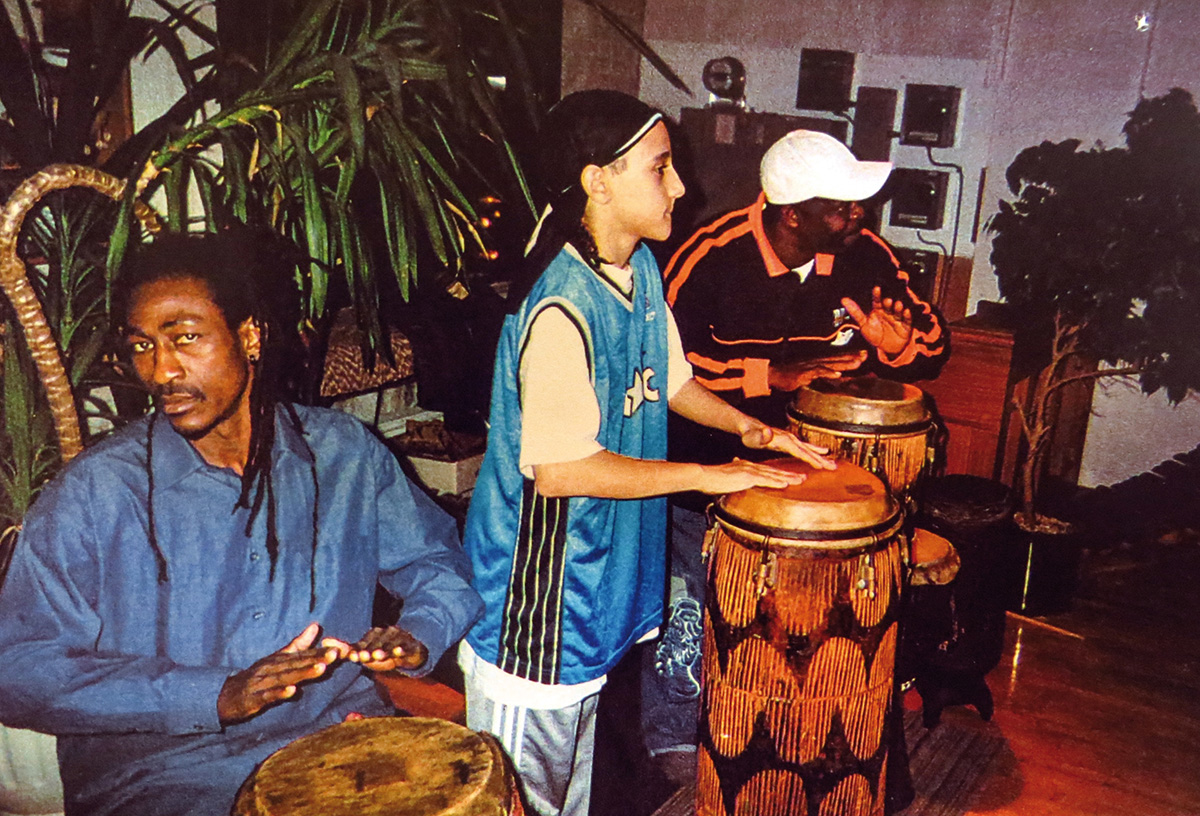

Elli Miller-Maboungou, tambourinaire de Mozongi depuis 2014

Mozongi me rappelle mes souvenirs d’enfance dans le studio : mes parents qui répétaient de minuit jusqu’à trois heures du matin, après leur journée de travail, après avoir cuisiné et nous avoir mis au lit… S’endormir avec le tambour…

Depuis 1997, j’ai vu toutes les cohortes de danseur·euses défiler dans Mozongi. J’avais sept ans à sa création et j’ai été témoin de ses évolutions.

J’ai vu ma mère performer depuis que j’ai un an. J’ai peu de souvenirs, mais on m’a raconté que je faisais toujours des commentaires pendant les spectacles quand les danseur·euses se trompaient. Alors ma mère a demandé à ce que je sois assis au fond de la salle [pour ne pas déranger le public].

J’ai commencé à jouer du tambour pour les cours de danse dès l’âge de cinq ans, avec mon père. Mais je n’ai pas travaillé avec la compagnie avant mes vingt ans. Ça m’a pris du temps. Ma mère a attendu que j’arrive à maturité au niveau personnel comme au niveau de l’instrument. Pratiquer faisait partie intégrante de mon éducation. C’était comme l’école à la maison. Ce n’était pas évident de travailler avec elle au début puisque, dans la relation mère-fils, il y a toujours une confrontation. Mais j’ai évolué en tant qu’homme… Je comprends davantage qui est ma mère et ce qu’elle a accompli. Même si tu baignes dedans, tu ne comprends pas ce qui se passe : tu prends ça pour acquis car ça fait partie de ta vie. Puis, plus tard, en grandissant, tu prends conscience du chemin qui reste à faire.

Mozongi est sans doute la pièce que j’ai le plus vue. C’est une pièce qui ne vieillit pas. Que ce soit avec Bruno Martinez, avec Adama Daou ou avec mon père et d’autres musiciens à mes côtés, elle est toujours renouvelée par ma mère, qui en modifie certains éléments, enlève des séquences et en ajoute de nouvelles. Cette pièce représente pour moi la continuité et le renouvellement perpétuel.

Petit, j’avais l’habitude de regarder ma mère répéter en jouant dans le studio. Je me souviens, quand j’avais sept ans, d’un soir de répétition allant de vingt et une heures à minuit. Alors que tout le monde était à terre, je me suis jeté au sol à un moment donné et j’ai tourné sur les genoux. Ma mère a dit : « Elli ! Refais-moi ça ! » Ce même mouvement, vingt-cinq ans plus tard, est toujours dans la pièce et continue de donner du fil à retordre aux danseur·euses !

Je connaissais la partition, étant donné que je l’avais beaucoup entendue, mais j’avais sous-estimé sa rigueur et sa difficulté. Ma mère est aux premières loges de la composition : elle compose les musiques de toutes ses œuvres, puis, les musiciens l’apprennent et la développent avec elle. Quand on a commencé, c’était difficile parce que ce n’est jamais carré. On pense qu’on connaît et elle dit : « Non ! Ce n’est pas comme ça ! » Au fur et à mesure, tu finis par comprendre qu’il s’agit d’une partition compliquée. On s’est beaucoup chamaillé ! Je la joue désormais avec beaucoup d’aisance, mais ça a pris du temps.

Pendant les répétitions, côté musical, on joue parfois une heure et demie, voire deux heures sans s’arrêter. Les danseur·euses en bavent autant que nous ! La relation entre musiciens et danseur·euses est celle du respect mutuel. Comme ma mère compose beaucoup avec le temps au sens large – et non avec le temps de 1 à 8 ! –, nous sommes obligé·es d’être à l’affût et en symbiose. À force de répéter, on finit par se comprendre et par savoir quand il est temps de changer ou d’évoluer dans le rythme. Étonnamment, sans avoir de comptes particuliers, la durée des pièces ne varie pas.

Ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que la danse nous permet de composer. Si je joue du tambour seul, j’ai des idées qui viennent. Mais si j’ai un danseur devant moi, la manière dont il va bouger va m’inspirer à composer autrement. Plus le mouvement m’appelle, plus je peux lui donner de l’énergie.

Un souvenir marquant de Mozongi pour moi fut mon retour au Congo à vingt-cinq ans. C’était particulier de voir ma mère dans son pays. Au Congo, il y a beaucoup de culture, de danse et de musique. Mais comme un peu partout dans le monde, la culture n’est pas priorisée. Il faut toujours se battre pour la culture. C’était une belle expérience, dans une salle située juste à côté du palais du président, avec une vue sur le fleuve Congo. C’est un très beau souvenir de jouer devant la famille, les cousins et les oncles.

Un mouvement vers la fin de la pièce représente particulièrement Mozongi : il s’agit d’un mouvement connecté en même temps au sol et au ciel, dans la gestuelle comme dans la rythmique à la fois lente et puissante. Quand j’étais jeune, je préférais les rythmes rapides. Avec la modernité, on a accéléré tous les rythmes traditionnels. En vieillissant, je réalise combien les rythmes lents sont beaucoup plus puissants.