Katya Montaignac

« Que nous reste-t-il d’une pièce chorégraphique ? Une image, des mouvements, une sensation, un mot… Que l’on soit danseur·euse ou spectateur·rice, nos souvenirs dépendent de ce qui nous a marqué·es et de nos affects. Pour chacun·e de nous, la mémoire sera différente, et surtout volatile. »

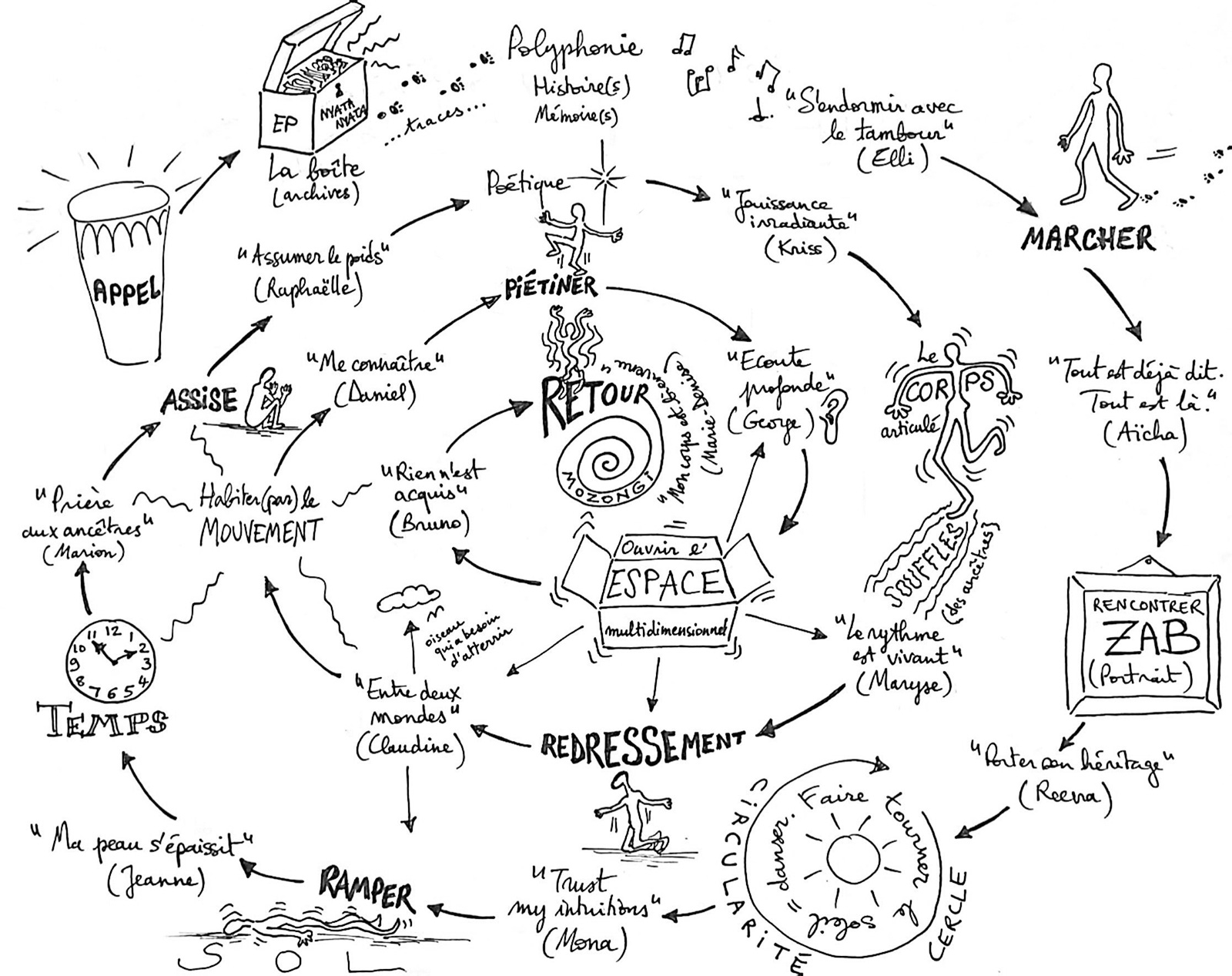

Ainsi débutait le texte « Polyphonie auctoriale de l’œuvre chorégraphique (et de sa boîte) » dans Ouvrir la boîte, le recueil publié en 2020 par Espace Perreault, dans lequel je réimaginais le contenu de la boîte chorégraphique… sans me douter que j’aurais un jour l’occasion d’en concrétiser le propos. C’est donc avec émotion, enthousiasme et une grande complicité que Zab et moi avons conçu cette boîte chorégraphique pour la pièce Mozongi, tel un kaléidoscope rassemblant différents témoignages et points de vue sur l’œuvre.

Kaléidoscope

Ce projet de boîte chorégraphique me tient à cœur, car, dans une autre vie, j’ai été documentaliste chargée d’information sur les artistes et les œuvres pour la médiathèque du Centre national de la danse à Pantin, en France. Cette expérience m’a sensibilisée aux problématiques d’archivage d’une pièce chorégraphique : en effet, que conserver, que jeter ? Selon quels critères privilégier tel document/artefact/lettre/ note/archive ?

En tant qu’artiste en danse, je conçois une œuvre chorégraphique – et donc la « boîte » qui la représenterait – comme un kaléidoscope témoignant de son intertextualité. La force et la beauté de la danse s’incarnent à travers ses multiples réinterprétations plutôt que dans la tentative (impossible) de reproduire une forme originelle. J’aime à ce titre visualiser la boîte chorégraphique comme un prisme offrant différents regards qui la constituent et la nourrissent. C’est ainsi que les œuvres chorégraphiques demeurent profondément vivantes à travers l’échange, le dialogue, le débat – voire les dissensus – qu’elles engendrent.

J’ai donc composé la dramaturgie de cette boîte comme une polyphonie, croisant les voix et les angles de vue. Les réflexions de Zab sur le rythme, la poétique et le mouvement se tissent autour de mes analyses de la pièce à travers sa temporalité, le corps et l’espace. J’ai également recueilli quatorze témoignages d’artistes ayant collaboré aux différentes distributions de Mozongi depuis près de trente ans, et pris en note, telle une scribe, les indications de Zab adressées aux interprètes durant le processus de remontage de la pièce. Consciente de – et embarrassée par – ma posture eurocentrée issue de la danse contemporaine occidentale avec, qui plus est, un profil universitaire, j’espère éviter autant que possible la « mise en boîte » de son discours en le gardant vivant à travers une structure polyphonique – voire polyrythmique – qui assume un « assemblage de voix » disparate et une « écriture à plusieurs voix, obéissant aux règles du contrepoint », pour reprendre les définitions qu’en donne le dictionnaire Larousse.

Cultiver le dialogue

Ma relation avec Zab s’est construite à partir d’un dialogue soutenu depuis 2015 autour d’une généalogie d’invitations réciproques (à des discussions, événements, projets, séminaires, symposiums, classes et spectacles). La première fois que Zab m’a reçue à Nyata Nyata, elle avait préparé du thé et j’avais apporté des viennoiseries. Notre échange a duré plus de deux heures. Depuis, j’ai tenu à entretenir notre dialogue. Chaque fois, la conversation nous emporte sur le terrain d’un profond débat philosophique. Le temps s’étire et je la quitte, toujours inspirée et l’esprit en ébullition.

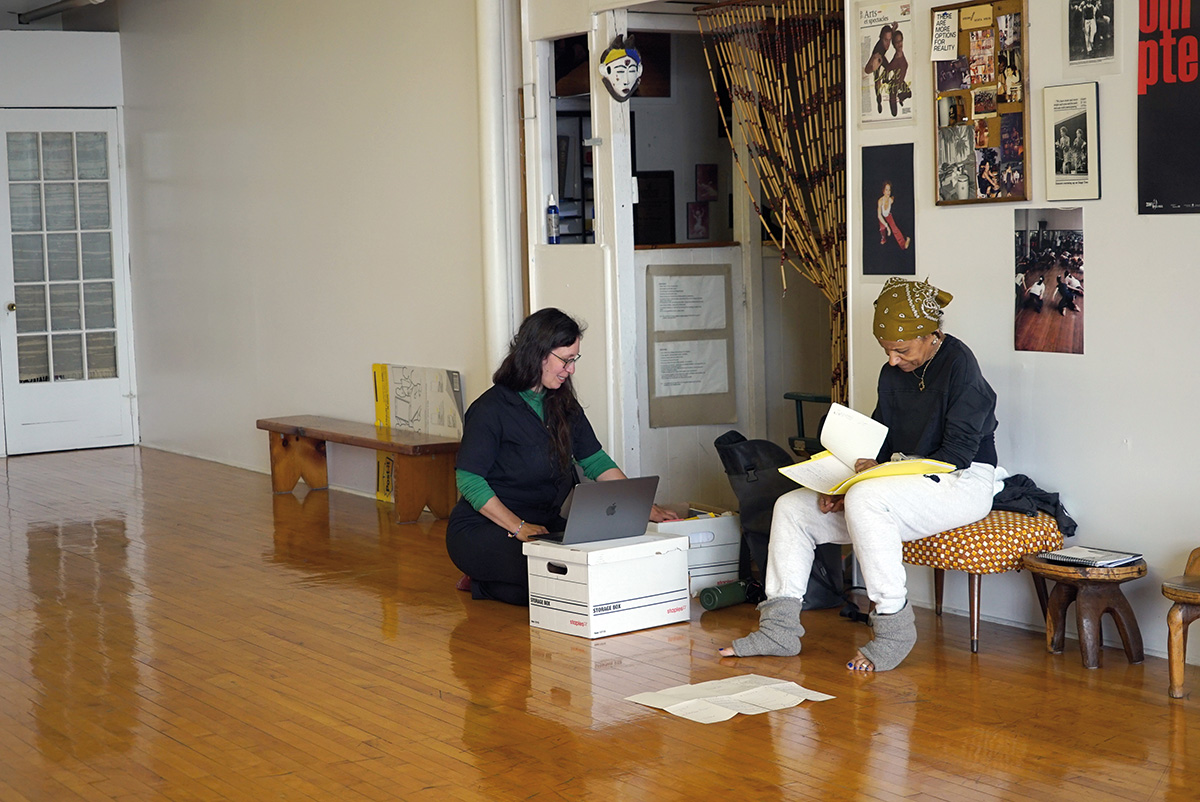

Katya Montaignac avec Zab Maboungou dans les archives du studio Nyata Nyata.

Photo : Mathi LP, Espace Perreault Transmissions chorégraphiques, 2023

Au fil du temps, notre relation s’est tissée à travers de nombreux sujets de discussion. En 2017, je la recevais pour l’un de mes ateliers de formation continue, Regards critiques sur la danse, que je donnais dans le cadre du Regroupement québécois de la danse, autour de la question de la résistance en danse : « La danse est-elle (encore ?) un outil de résistance ? Si oui, comment ? À quoi résiste-t-on encore aujourd’hui en art ? » Zab m’avait alors répondu par cette citation de Deleuze : « Il y a, dans tout acte de création, quelque chose qui résiste et s’oppose. »

Zab Maboungou incarne une figure de résistante dans le paysage chorégraphique québécois en creusant un sillon unique en son genre à l’encontre des stéréotypes. À un journaliste qui lui demandait « Pourquoi résister ? », elle déclarait : « 1Fabbie Barthélémy, « Zab Maboungou : la rigueur du rythme », Nightlife, 19 avril 2010.. »

Aujourd’hui encore, lorsque je me produis, les gens me demandent : « Est-ce que vous [chorégraphiez] ceci, ou est-ce que c’est improvisé ? » Même lorsque vous faites quelque chose de très structuré, certaines personnes sont convaincues que c’est totalement improvisé et que nous nous laissons simplement aller sur scène. Ce sont donc des points de vue que nous devons encore contrer 2Amelia Schonbek, « Interview with Zab Maboungou », Maisonneuve: A quarterly of arts, opinions & ideas, 20 mai 2010. Traduction libre..

Le travail chorégraphique de Zab Maboungou résiste ainsi au vocabulaire culturel eurocentrique, notamment en se passant des termes « danses du monde » ou « diversité ». La chorégraphe explique :

« Je suis sceptique face à cette capacité d’accéder à cette multiplicité culturelle des genres et des personnes, parce qu’en tant que chorégraphe, les personnes m’intéressent : elles sont des corps. Et ces corps, qui sont-ils ? Que préservent-ils ? Quelle est leur mémoire ? Quel est leur vécu 3Zab Maboungou, « Ma danse a toujours été de et dans ce monde », dans Johanna Bienaise, Nicole Harbonnier et Katya Montaignac (dir.), Tribunes sur la danse, Québec, Presses de l’Université Laval, 2020, p. 45. ? » Invitée à partager les fondements esthétiques de sa danse lors d’un séminaire que je donnais à la maîtrise en danse, Zab déclare ne pas faire partie des gens qui se défont du passé pour entrer dans la modernité : « En Afrique, nous sommes dans une situation de cultures orales où le vivant, le présent et le rite sont reliés 4Conférence pour le cours « Fondements esthétiques de la danse », maîtrise en danse de l’UQAM, 9 octobre 2018. . »

Enfin, Zab souligne non seulement l’œuvre en tant qu’acte de reconnaissance et de célébration, mais également l’importance de donner le temps à la pensée et aux manières de nous rencontrer :

Notre présence dans le temps est le résultat de nombreuses actions. […] L’être agit en lien et face aux autres. […] On n’isole pas la danse de son contexte. Le rythme est une institution. Les rythmicultures sont un contexte qui met les êtres en relation 5Programme du Symposium « Pas Juste de la danse » au MAI, 12 décembre 2018..

Par la suite, nous avons prolongé la discussion autour des notions de travail et de temps, de l’« autre-qu’humain » et lors de cours théoriques à Nyata Nyata. Face à mes tourments sur ma légitimité à collaborer à ce projet d’archivage, Zab me répond d’un air amusé : « Tu n’es pas ici par hasard… » L’écriture de cette boîte chorégraphique nous a permis de poursuivre notre dialogue à travers l’archivage d’une œuvre de répertoire. Je suis profondément reconnaissante de la confiance que « Ma Zab » – comme la nomment ses étudiant·es en signe de respect et de filiation – m’a accordée dans la réalisation de ce projet.

Plonger dans l’histoire de Mozongi

Si Zab Maboungou n’avait eu qu’une pièce à créer, elle dit toujours que cela aurait été Mozongi. Œuvre phare de la compagnie, ce spectacle représente un véritable manifeste artistique intégrant les principes posturaux développés par la chorégraphe. En effet, tout part des appuis du sol (de la marche qui ouvre la pièce aux piétinements, en passant par les rampements et les redressements…), produisant ainsi un appel qui engage une réponse – et sa « respons(h)abilité », néologisme que j’emprunte à Donna J. Haraway pour souligner cette habilité du corps à répondre à l’impulsion et au rythme du tambourinaire, qui sont particulièrement travaillés dans la démarche chorégraphique de Zab Maboungou – pour, enfin, revenir…

Cette première chorégraphie de groupe est devenue une pièce magistrale du répertoire de Nyata Nyata, dont le titre a successivement

été traduit par « Les Revenants » en 1997, par « Ceux qui reviennent » à partir de 2001 et, enfin, par « Retour » depuis 2014. Elle a connu de multiples reprises et différentes distributions depuis sa création en 1997 pour quatre danseuses (Reena Almoneda Chang, Alexandra Charette, Nancy Jean-Marie et Donna Ramsay). Les costumes initialement à l’étude qui bardaient le corps des danseuses de cordes à la manière des fétiches africains ont été épurés pour des léotards, avant de proposer des tenues de ville pour sa recréation augmentée à sept danseur·euses en 2014 à la Société des arts technologiques (SAT), à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de Nyata Nyata.

J’ai toujours aimé entrer dans la danse par des récits subjectifs et sensoriels plutôt que par le biais d’une description formelle. Je souhaite que le·la lecteur·rice, qu’iel ait vu ou non le spectacle, puisse s’aventurer dans cette boîte chorégraphique comme iel plongerait dans l’expérience de l’œuvre ou dans la lecture d’un roman. La boîte prolonge l’expérience de réception, en faisant revivre l’œuvre ou en révélant ses dessous, par une polyphonie de voix et de récits incarnés qui l’ont éprouvée. Chacun·e porte en soi une vision spécifique de la pièce et la colore par ses choix et sa sensibilité. La somme de ces témoignages recrée l’œuvre, incluant ses contrastes, contradictions, écarts, liens et zones d’ombre et ouvre ainsi (sur) une part de fiction(s) partagée(s).

Pour élaborer cette boîte chorégraphique, j’ai assisté aux pratiques consacrées au remontage de la pièce avec de nouveaux·elles interprètes et consigné les paroles de la chorégraphe, d’habitude réservées à l’intimité du studio, afin de partager le travail de l’œuvre, ce qui la nourrit et la porte, à travers ses fondations et le récit de l’expérience dansée. Il m’importait également de collecter différents points de vue d’interprètes : qu’est-ce que Mozongi représente à leurs yeux, comment a-t-elle nourri leur danse et quelle trace a‑t‑elle laissée dans leur parcours. Les entrevues se sont organisées, au gré des rencontres et des contacts retrouvés parfois de manière inopinée, en fonction de la disponibilité des artistes. Ainsi, au fil de la boîte, les témoignages ponctuent la partition chorégraphique qui, divisée en six parties, constitue chaque fois un retour au corps et au rythme par le biais des actions et postures qui la composent : marcher, ramper, s’asseoir, se redresser, piétiner et revenir. Les sous- titres renvoient aux différents motifs qui structurent le découpage de la pièce. Dans ces parties dédiées à la partition chorégraphique, le récit alterne entre la description du mouvement dansé et les paroles de Zab Maboungou recueillies durant le processus, favorisant l’oralité de l’œuvre, son processus en constant développement, son flux insaisissable, son caractère vivant et inéluctable, à partir desquels se déplie le travail archivistique de l’œuvre.

Acheter Mozongi Traces et mémoires Boîte chorégraphique

Notes

- 1Fabbie Barthélémy, « Zab Maboungou : la rigueur du rythme », Nightlife, 19 avril 2010.

- 2Amelia Schonbek, « Interview with Zab Maboungou », Maisonneuve: A quarterly of arts, opinions & ideas, 20 mai 2010. Traduction libre.

- 3Zab Maboungou, « Ma danse a toujours été de et dans ce monde », dans Johanna Bienaise, Nicole Harbonnier et Katya Montaignac (dir.), Tribunes sur la danse, Québec, Presses de l’Université Laval, 2020, p. 45.

- 4Conférence pour le cours « Fondements esthétiques de la danse », maîtrise en danse de l’UQAM, 9 octobre 2018.

- 5Programme du Symposium « Pas Juste de la danse » au MAI, 12 décembre 2018.