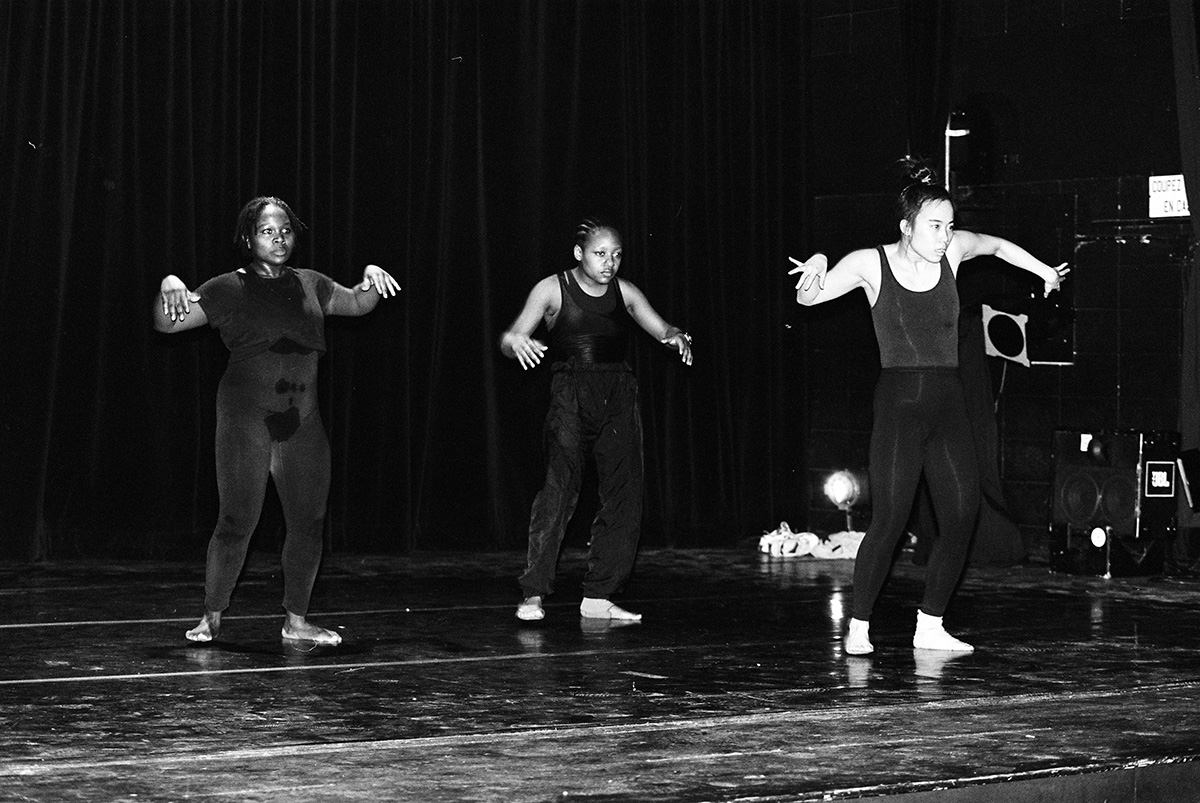

Reena Almoneda Chang, danseuse de Mozongi à la création en 1997

J’étais dans le groupe de danseuses avec lequel Zab a créé Mozongi en 1997. À l’époque, j’avais étudié le flamenco et le taï-chi, et la fusion de ces éléments m’intéressait beaucoup. De 1997 à 2000, j’ai voyagé en Afrique et travaillé avec des groupes de musiques africaines et antillaises. Puis, j’ai fait une maîtrise à l’UQAM sur l’esthétique de la danse afro-contemporaine. Le travail d’Ann Cooper Albright sur la puissance d’un corps en performance dans sa capacité de se définir fut une de mes références.

Les premières répétitions de Mozongi consistaient à travailler la rythmique avant d’apprendre les mouvements. Paul Miller m’avait passé une cassette audio pour écouter la rythmique au tambour et on apprenait d’abord à la chanter. À force de pratiquer, la rythmique demeure gravée en moi, jusque dans mon système neuronal. Zab travaille à partir d’une transmission non verbale qui passe par le chant. Les rythmiques africaines s’inscrivent traditionnellement dans des contextes d’événements ou d’activités qui se jouent pendant des heures et parfois pendant plusieurs jours. Cette pratique rentre dans ton corps et la rythmique est intégrée.

J’étais présente avant que le programme PEFAPDA ne soit créé, mais tout était déjà là. À l’époque, en 1992, on pouvait passer des heures après les cours à écouter Zab parler de philosophie, d’art, de politique, d’histoire et de culture. Pour moi, cela fait partie intégrante du cours et de la vision de Zab. J’avais étudié en sciences politiques et ces politiques du corps, de la culture et de l’identité répondaient à mes intérêts.

Zab Maboungou est l’une des meilleures pédagogues en danse que j’ai rencontrée dans ma vie. La manière dont elle transmet le mouvement m’a beaucoup apporté. Je peux décortiquer moi-même le mouvement pour l’intégrer. Même si le mouvement provient d’un héritage spécifique, les fondamentaux de la compréhension du corps humain et du poids s’appliquent. Avec Zab, il s’agit de faire confiance : tout ce dont on a besoin de savoir est en soi. Par exemple, le lokéto est présent dans d’autres danses. Cependant, cette manière particulière de se déposer au sol n’est pas évidente à saisir. Comment la transmettre en tant que professeure ou chorégraphe à des gens qui, à Montréal, n’ont pas grandi dans la même culture ? La théorisation du lokéto était nécessaire pour en faciliter la compréhension.

La société occidentale et le milieu de la danse mainstream ont tendance à considérer les danses afro comme traditionnelles et fixées dans le temps. Parfois, un travail chorégraphique vise une portée universelle alors que certains éléments considérés comme universels sont singuliers. Personne ne bouge comme Zab. Il ne s’agit pas simplement d’un bagage culturel, mais de son vécu. Tu portes ton propre héritage. C’est un défi pour tout chorégraphe. Cette manière d’être dans le corps et l’alignement transmis par Zab demeurent ma base. J’enseigne désormais mon propre style d’afro-contemporain dans une fusion intégrant des éléments de flamenco, des influences de taï-chi, ainsi que le travail au sol que j’ai reçu de mon entraînement avec Zab. Même si je suis familière avec le lokéto, je continue à suivre des cours. Je retrouve la référence du lokéto dans différents contextes en pratiquant divers styles de danse.

Même en travaillant fort, les mouvements et la partition de Mozongi demeurent difficiles. Certains mouvements proviennent de mouvements existants au Congo, tandis que d’autres ont été créés. Chaque interprète les a intégrés d’une manière différente. Le pivot sur les genoux n’était évident pour personne et, dans certaines parties, le temps n’était pas fixe. Le mouvement se transformait sur un changement rythmique. Je me souviens notamment d’un mouvement rapide, sur les genoux, qui prend la force du dos avant d’arquer, je ne sais plus combien de fois. C’était comme un sport olympique !

Dans mon travail, j’ai gardé l’ancrage de Mozongi. Au sein d’une structure rythmique très précise, il y a des positions dans lesquelles tu dois arriver. Mais, entre ces moments, il y a de l’espace pour l’improvisation. Il ne s’agit pas de mouvements précis, ni d’atteindre une forme spécifique mais d’une dynamique qui offre davantage de liberté, une certaine manière d’être dans le corps. Je travaille encore ainsi, car cela m’apporte énormément de stabilité dans la création. Cet ancrage, relié à un questionnement philosophique à la fois existentiel et spirituel, nous ramène à qui on est.

J’ai grandi à Vancouver et mes origines sont chinoises et philippines. Mes parents n’étaient pas pratiquants. Pour les funérailles de mon grand-père côté chinois, j’ai assisté à un rituel qui consistait à se prosterner devant le cercueil, allongé au sol sur le front. J’ai suivi les aînés de ma famille qui savaient quoi faire. Ça m’a beaucoup touchée, car c’était la première fois que je découvrais ces gestes qui m’ont inspirée pour une création intitulée L’arbre nomade. J’établis un lien avec Mozongi à travers ce rapport au sol et le travail de piétinement comme une manière d’entrer en contact avec les ancêtres.